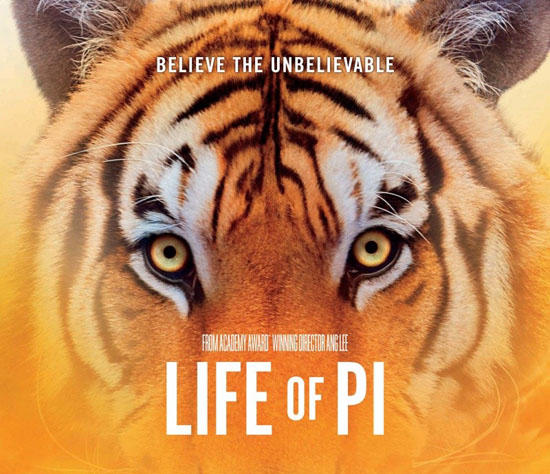

少年 PI 的奇幻漂流

本篇簡介

到現在,周遭的人看過這片的,很少 不知道是否在於內容沒有太多灑狗血 […]

到現在,周遭的人看過這片的,很少

不知道是否在於內容沒有太多灑狗血的片段

抑或是主角群並非是知名的演員

而我,在上映後兩周看了這部片,初次,看了馳名已久的 IMAX 3D

很土的是,上電影院看 3D 電影,這回也不過是第三次

先前看得均為一般的 3D,除了開頭有立體的感覺,最記得的就是字幕永遠是最立體的,除此之外,沒了

IMAX 版的很不同

有著影片開始前倒數的數字狠狠地在你面前呼嘯而過

我想如果數字上有手,那應該招呼的到我

很奇妙的,片頭所看見的動物,片中許多場景,均是在我們腳下的這片土地所拍攝

我們的母親很美,在觀賞後更是如此體會

片頭開始,印度風的音樂緩緩響起,這大概是我第一次在電影中聽到如此完整的歌曲

太長了,長到我開始懷疑眼前不是我要看的那部片,活脫是 3D 版的 Discovery

動物很多,也很真實的紀錄牠們自在的活動,由此開始鋪陳,述說故事是從這動物園開始

但不是過於專注,抑或是不適應 IMAX 3D,總覺得動物園中有幾個運鏡,造成畫面的 lag,是我太敏感了嗎 ?

前半段花了半小時多的時間在介紹 PI 的成長,由中年的 PI 緩緩的對著那位加拿大的作家說著

對此段,我認為是必要的,若非如此,也無法了解 PI 在這樣的船難中為何會存活下來

感性與理性,同樣的反映在東方與西方思想上

在片中也同樣的套用在 PI 的母親與父親身上

PI 的母親,慈祥、溫和,像極了傳統的東方人,雖有著高知識,卻不顧家人的反對而下嫁給 PI 的父親,一個動物園的園長,因此對家人的思念,成為她心靈上的支柱

PI 的父親,堅毅、理性,因小時候罹患小兒麻痺痛苦不堪時,解救他的卻是西方的科學,因此捨去了信仰,而僅相信科學,有著理性且尊重他人的想法

對於 PI 的父親,雖在片中後段均無著墨,但也是影響 PI 很深的人。尤其是他對 PI 說著,你看從野獸的雙眼看不到殘暴的野性,只是因為自己眼神的投射,看的其實是自己,而不是眼前的危機。因此執意讓 PI 看見現實的殘酷,這是需要,也是必要

另一點令人敬佩的是,當 PI 最後信了三個宗教 (印度教、基督教、伊斯蘭教),他的父親並未因此阻止他,只希望他對信仰要理性而不要盲從

但最終,PI 的回答是:我要接受受洗。這代表 PI 選擇了信仰,選擇了她的母親。然而信仰是需要虔誠的,但 PI 並非一個虔誠者,他的信仰並非唯一,這或許可以從印度教有數萬個神來解釋他不排斥其他的宗教,但也說明了他的信仰的真神是誰並不重要,重要的是他心靈上的寄託,而選擇寄託,這也表示他選擇了逃避,逃避理性的現實。就如同他與阿南蒂的離別,他甚麼都記的住,唯獨離別時說的話,他怎麼也記不住

片中總共說了兩個故事,而一大半的時間都在說著他與理查派克,僅用不到五分鐘的時間說完第二個故事。第一個故事藏著許多陷阱,而且虛幻。但畫面太美了,過程太勵志了,漂亮的讓人相信他是真的。然而他的美麗就如同許多人的白日夢,是由現實的殘酷,躲避,因而產生,因此產生了理查派克,這頭孟加拉虎,因為對於野獸,殘忍的事情看起來,似乎也就理所當然

片中有許多的陷阱,在船難開始,動物相繼漂流而出,PI 說了:是誰放你們出來的?

船難的當下,即便有著晃動,鎖住的柵欄怎會如此輕易地打開,這是第一個陷阱,也是為了他後續的故事開始作的鋪陳。隨後跑上甲板上的救生艇,哭喊著要找他的家人,而那位吃素的東方人卻要他先上船,說要去幫他找,試問,這跟火災一樣,誰會願意再去找?隨後便是驚嚇的斑馬跳上救生艇,隨即展開漂流。這也是鋪陳,要說明的是上船的是那頭斑馬,為那位吃素的東方人製造不在場證明,但事實上,上了船的正是那位東方人。

猩猩,是唯一一個一開始並沒有上救生艇的動物,也是唯一一個被 PI 救起的,隨著那堆香蕉。片尾的日本人指出,香蕉不可能浮在水面上。更何況一隻猩猩還搭著他漂浮。這已點出,香蕉是假的,猩猩也是假的。假的並不是沒有人被救上來,假的只是他所描繪的猩猩。

PI 問著猩猩說:妳的孩子呢?猩猩不語,也沒甚麼反應。這在說明著,他的小孩已經找不到,也已經死去。猩猩代表的女性,代表著母親,一隻會游泳的女性動物,就如片頭開始沒多久,PI 敘述自己的母親是個游泳健將,如此合理著串起,猩猩就是自己的母親,而 PI 詢問著,就是自己哥哥的下落。

鬃狗,獵食者,喜食腐肉,好獵中型動物,例如斑馬。這邊巧妙的利用鬃狗的特性描繪出鬃狗獲救後,從不適應船難後的暈眩,到後續耐不住飢渴而開始獵殺斑馬,從斑馬的斷腿開始。之後又咬死阻止牠再次啃食斑馬的猩猩,進而被孟加拉虎給咬死。船餐廳中的廚子,在面對 PI 家人提出需要素食,他的回應是:就只有這個,吃不吃在妳。這也說明著廚子的個性,在現有環境下,要有甚麼能夠活下去才是重點,其他的不重要。就如同鬃狗,被認為喜食腐肉,但其實鬃狗是獵殺活著的動物,並非喜食,而是為了生存,腐肉也要吃。

鬃狗表示著是人的本能,也是理性。在災難中如何存活才是重點。因此他首先咬食的並不是更弱的猩猩或是PI,而是斷了腿奄奄一息的斑馬。對於本來是肉食性動物來說,行為是自然的。但對於草食性的猩猩與PI 來說,是憤怒的。

憤怒,引起人底層的本性,掩蓋掉理性,掩蓋掉原有的一切。孟加拉虎的出現,說明著這樣的憤怒有多強烈,強烈到他的型態大於鬃狗這樣獵食性動物。他創造出更兇猛的野獸,殺了鬃狗。之後又消失在視線中。

這其中便有著問題點。開始逃到救生艇上時, PI 在船頭掀開帆布其實是沒有看到孟加拉虎,只有看到補給品,因此這又是個陷阱,讓人誤以為孟加拉虎是隱藏的很好,但其實就如同每個人的心裡,都隱藏著一頭孟加拉虎

從一開始理查派克氣焰囂張的,讓 PI 不得不跳船躲在救生圈上,到後來 PI 可以偶而試探地回到船上,這都是在敘述著人的內心,憤怒 與 理性之間的相互試探,這也說明著 PI 在想著為何未如此,該如何面對,與該如何與其相處。與其相處,便說明了 PI 接受了理查派克,也說明他接受了自己的憤怒面,當然,更說明了他要接受親人的死去,與自己動手殺人的這個事實。

殘酷 ? 就因為殘酷,因此藉由救生艇所繫著的那個救生圈,PI 逃避在那,船身上的刻痕,除了在記錄他漂流的天數,也是在記錄他逃避的天數。

大海中的藍鯨,代表著希望,而這個希望的躍起,帶走他所有的補給品,也代表著她的存糧告竭,也迫使他不得不去面對另一面的他,那個猛獸,理查派克。

人對於宗教的寄託,一部份在於自己內心的懦弱,無法勇敢去面對,如同 PI ,雖然在其中展現他的毅力,但也顯示出他對死亡的懦弱,這樣的懦弱,首見於那隻鬼頭刀。飢餓迫使他動手殺了鬼頭刀,懦弱讓他將動手的契機與目的轉化為濕婆神的化身救贖,看似合理,其實是在欺騙自己。如此的反覆欺騙自己,如何與憤怒共存,如何地為了生存而食肉,直到暴風雨後,虛弱的漂到那座奇幻島嶼上

島嶼上有數不清的狐獴與吃不完的樹薯,更有奇妙的淡水池。在如此災難性的殘酷後,得到如此的景象,除了寓言故事外,現實世界上如何可遇見 ? 這便是崩潰後所產生的幻覺,那種幻覺便是逃避現實的寄託所得到的幻想,因此 PI 才能夠合理的去跟自己解釋,自己所吃下的是神蹟。直到看見樹葉中的牙齒,才驚醒,自己所言理查派克可盡情享用的狐獴,自己賴以維生的樹薯,不過就是屍體上的蛆與一絲絲的筋肉,與 …. 他的理智線。因為他最後食用的便是他自己最愛的母親

上岸了,獲救了,哭泣了,哭泣的不是自己獲救,而是理查派克的離去。PI 最終希望象徵自己兇惡殘忍的理查派克可以與自己一同獲救,如此將得以讓心理的野獸也一起得到救贖。然而卻是理查派克的離去,這也說明了他的心裡的那頭野獸,是不受自己控制,雖然與他相處了那麼多的時間。

理查派克,最終就是在說著 PI 的另一面。兇惡、憤怒、肉食性。若 PI 在旅程中不支而死去,理查派克也會跟著死去,這點,回想著漂流到奇幻島嶼前的那場暴風雨,PI 虛弱著抱著理查派克的頭說著,我們都快死去

PI 真的懦弱嗎,我覺得只有在他的心理層面,是如此,但真要說的話,我還是那句話,因為 PI 的懦弱而獲救。他的懦弱便是對死亡的懼怕,因此他將自己投入宗教,用宗教去說明或試圖的去解釋許多現實的殘忍。若是這樣的話,那片頭半小時的時間所介紹他的童年過程,才會讓人覺得,原來如此

片中用了許多意象去敘述母親,例如宗教、例如濕婆神、例如蓮花。由 PI 的母親介紹印度教讓 PI 啟蒙,讓母親在地上畫著蓮花來隱喻蓮花是母親,那在無人島上最後撥開如蓮花的樹葉所看到的牙齒,也不意外的讓人了解那是母親的牙齒,離開無人島最後一幕,濕婆神的影像,更是說明如此。由此可知,PI的母親是影響 PI 最大的人,也是他最愛的人,因此要如何接受自己吃下自己母親的身軀,那才是本片最殘忍的一段,就因為那段太過於殘忍,PI 不願意去面對因此創造了理查派克、創造了無人島。因為那段才過殘忍,因此聽過故事的人寧願相信他所敘述的第一個故事。

人的懦弱,不就是如此 ?

———————————————————————————————————————————

這篇斷斷續續寫了五個月,期間也買了正版鐵盒裝藍光,但也沒再重新看過,想想真的是 … 懶阿 …..

———————————————————————————————————————————

以下的資料是網路上查到的 點此可看全文

1884年,英國發生了一起震驚世界的海難食人案——“女王訴達德利和史蒂芬斯案”。這是一起影響深遠的刑事案件,它涉及在一場海難後為求生而食人的行為,能否依據海事慣例進行辯護,並最終確立了一個普通法的先例——危急狀態無法構成對謀殺指控的合理抗辯。

海難後的食人慘案

1884年5月19日,“木犀草”號遊船從南安普敦啟程,船上有達德利船長、史蒂芬斯、布魯克斯,以及年僅17歲、無航海經驗的帕克。 7月5日,在行駛到好望角西北約2600公里處時,海浪突然沖垮防浪擋板,“木犀草”號很快沉沒,船員逃上了唯一一艘救生艇。

巨大的海浪、凶狠的鯊魚、食物與淡水的短缺,連續挑戰船員的生存極限。 7月20日,帕克開始生病,史蒂芬斯也感到不適。 7月23日,帕克昏迷。在死亡的威脅下,達德利說,抽籤決定以某個人的死換取其他人的生存,才是明智的選擇。布魯克斯表示拒絕。 7月25日,仍看不到獲救的機會,史蒂芬斯按住帕克雙腿,達德利在禱告後用折刀殺死了帕克。布魯克斯事後聲稱他既沒有同意,也沒有表示反對;而達德利堅持認為布魯克斯當時表示贊同。剩下的三個人以帕克的屍體為食,還找到了淡水。 7月29日,倖存者獲救。

9月6日,達德利、史蒂芬斯和布魯克斯被送往英國康沃爾郡的法爾茅斯市。入關時,達德利和史蒂芬斯提供了證詞。他們很坦誠,相信會受海事慣例的保護。海關官員以“公海謀殺”之名,向法爾茅斯市市長利迪科特申請並得到了逮捕令。內政部長哈考特在收到案卷材料後,立刻與總檢察長詹姆斯及副檢察長赫舍爾進行磋商,決定提起控告。

本案控告的困難在於證人只可能來自三名被告,沉默權會妨礙任何正式的訴訟程序;而供詞只適用於供述者本人,不能及於共同被告,或許還不足以證明有罪。 9月18日,控方要求撤銷對布魯克斯的指控,以使其成為本案證人。治安官表示同意。在康沃爾郡與德文郡的冬季巡迴審判中,開始了對達德利和史蒂芬斯的審判。

11月3日,赫德爾斯頓爵士,在埃克塞特市,主持對達德利和史蒂芬斯的審判,達德利和史蒂芬斯申辯無罪。控方反對將危急狀態作為辯護理由,但沒有隱瞞當時救生艇上的生存環境,並最終建議寬赦被告。

赫德爾斯頓希望通過確保判決被告有罪,從而一勞永逸地解決將危急狀態作為辯護理由的法律問題。他指令陪審團提交一份特別裁定,僅陳述他們發現的案件事實,無需提出任何其他意見,法律問題則由法官組成的合議庭認定。

儘管辯方在總結陳述中強調了危急狀態,赫德爾斯頓卻提出一份提前擬定的特別裁定,一面閱讀,一面要求陪審團表示同意。法庭一片沉默。結果,以陪審團的名義裁定,“無論是否基於整體考慮,那些囚犯過去構成並且現在也構成謀殺罪,陪審團對此一無所知,求助於法庭”。

12月4日,王室法院分庭在首席大法官科爾里奇爵士的主持下開庭。控方提出,任何普通法上的權威都無法支持下述觀點,即危急狀態可以成為對謀殺指控的辯護理由。辯方則通過援引先例,提出諸多支持危急狀態辯護理由的主張。經退庭商議後,科爾里奇代表法庭宣布,“我們(法官)全體一致的意見是,應當認定(被告)有罪,但會以書面方式記錄我們(判決)的理由,並在下週六予以公佈”。

12月9日,經過法律技術方面的討論後,合議庭發現,無論是基於法律先例,還是基於倫理與道德,在普通法上,根本沒有任何針對謀殺指控所涉及的危急狀態的辯護理由。法庭依法判處達德利和史蒂芬斯死刑,但建議予以寬赦。最終女王將刑期減至6個月監禁。後來,達德利移居澳大利亞,但始終認為對他的有罪判決是不正當的。

為了紀念本案中死去的理查德·帕克,有人在其出生地附近的南安普敦市東郊梨樹坪教堂立起一塊墓碑,上面鐫刻著:

為了紀念理查德·帕克,17歲,因“木犀草”號遊船失事,在熱帶舢舨上經歷19天可怕災難後,死於1884年7月25日。

他雖殺我,我仍信他。 《約伯記》

主啊,不要將此罪歸於他們。 《使徒行傳》